網路與書16《記憶有一座宮殿》

(New Palace of Memory)

![]()

為一顆飛球振臂吶喊

為一顆飛球振臂吶喊

文─藍嘉俊

萬眾矚目加上戲劇性的結局,讓1983年的那場嘉年華像個巨大的凝結,永遠那麼膾炙人口。

1969,金龍少棒拿到第一座世界冠軍那年,我出生。從此,這顆縫著紅線的白球,著地、飛行、著地,再飛行,注定要在我隨後成長變老的過程中,劃出一道道深刻的痕跡。

剛開始是王貞治。我還要踮起腳從信箱取出報紙時,每天的第一件事,就是關心這個旅日全壘打王是否又發威了。一支發生在千里之外的全壘打,就能帶來開心的一天。

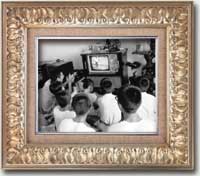

七○年代,從威廉波特到羅德岱堡,連戰皆捷的三級棒球全面點燃了國人的熱情。它們大都能帶來一個美麗的句點,那就是爭霸之役的深夜越洋轉播。父親會搖醒我,和所有生長在那個時代的其他人一樣,點盞小燈,興奮地盯著電視畫面。沒有意外的話,冠軍到手,早就備好的賀電打在螢幕上,再來就是滿街的鞭炮聲,全台的人皆帶著滿足的笑容、跳回床上睡回籠覺。我想,很多當兵的人半夜第一次被叫起來站衛哨而未感陌生,恐怕都是曾經兩三點打著哈欠起床看球所帶來的啟蒙吧。

電視轉播並非場場都有,但廣播是不會缺席的。迷上棒球後,我變成每役必與,並且練就一身功夫,總能在開賽前幾分鐘神奇地自動醒來。這時,最重要的配備,就是父親那台比明信片略小、黑色外殼繞著透明膠帶的國際牌收音機。膠帶是用來黏補裂縫的。有次我聽著聽著睡著了,收音機從手中滑落到床下,匡噹一聲,所幸只傷到外殼。這膠帶,不只牢固了一台老機器的結構,更將一個男孩和他初識的棒球世界也牢牢黏結在一起。即使睡意濃,我也堅持要全部聽完,好像非得確定過關了,另一天才能展開;好像要完整經歷最後一場球賽,暑假才算落幕。

上了國中,迎接我,或者我們的,除了聯考,還有更精彩的成棒賽。那正是八○年代,中華隊陣容最華麗、賽事最經典的時期;諸多選手是從少棒一路打上來,個個身經百戰,像明星般被熟知。二十多年後,我仍舊能列出當時每一個守備位置的先發名單。很多老球迷認為,棒壇最強的夢幻組合應該是誕生在那個階段,至少在情感上,這些球員是無可替代的。

1983年也是無可替代的。七月,中華隊才在比利時的洲際盃,以十三比一、不可思議的差距橫掃棒壇強權古巴隊。但九月的亞洲盃卻幾乎陷入絕境。因為趙士強漏接了一個必死的飛球而敗陣,中華隊必須要在最後一天連勝韓、日,否則,就進不了奧運大門。那天我們還在上學,收音機偷偷擺在書桌下,情緒,被播報員繃到極點。有一堂理化課,正在靜靜寫著黑板的女老師,突然回過頭來問:「現在幾比幾了?」,你可以想像,在台下正襟危坐的我們聽到這句話有多驚喜。

那真是苦戰啊,首場比賽就打了十一局,從落後、追平到超前,好不容易解決了韓國隊,接著,還要面對以逸待勞的日本隊。零比零的比數僵持到第九局,就在我放學回到家,準備看電視轉播的那一刻,趙士強轟出了再見全壘打。這個在我國棒運史上意義非凡的一擊,中視卻沒拍到。廣告結束鏡頭再拉回現場時,趙士強已經隨著記者激動、沙啞的聲音跑回本壘,被從休息室衝出的隊友所包圍。而當晚,全台則被瘋狂的歡呼所淹沒。

那一天,郭泰源獨撐了十七局,你彷彿看得到他通紅的手臂正冒著騰騰熱氣,趙士強則從民族罪人瞬間變成民族英雄,萬眾矚目加上戲劇性的結局,讓1983年的那場嘉年華像個巨大的凝結,永遠那麼膾炙人口。

當然,輸球帶來的是另一種撼動。隔年的漢城奧運,和美國、日本兩場關鍵比賽,中華隊都以一分飲恨、無法進軍金牌戰,當時,整個人感覺都空掉了。但漸漸地我們都體悟到,跳開了沉重的國族榮譽,棒球與人生是多麼地類似。有時你能反敗為勝,有時卻被活生生逆轉,這路上,誰不曾贏過幾場球、輸過幾場球?

然而,是這些選手在如戲人生中的深刻演出,讓無數人的成長有所慰藉。透過他們的征戰,我們那過去的遙遠的某一天也有了交集,共同為了一顆飛行的白球,那樣毫無保留地振臂吶喊。